夏日繁花似锦,阳光倾洒大地,正是户外畅玩、亲子嬉戏的黄金时节。然而,在这片生机盎然的景象中,潜伏着一种无声的“致命害虫”——蜱虫。它们身形微小如绿豆,却能通过一次看似寻常的叮咬,释放出足以撼动生命的“生物炸弹”。登革热、莱姆病、新型布尼亚病毒……这些令人闻之色变的疾病,可能就藏匿在蜱虫的螯肢之下。更令人心惊的是,即便毫发无损地拔除虫体,仍可能因残留的病原体而陷入生死危机!

蜱虫:隐藏在自然界中的危险“刺客”

蜱虫俗称壁虱、扁虱、草爬子、狗豆子等,属寄螨目,是一种吸血的节肢动物, 吸血会导致宿主出现贫血、消瘦、发育不良及急性炎症反应,严重时引起继发性感染甚至死亡。目前,全球已知蜱类有900余种,分为软蜱、硬蜱和纳蜱3类,其中硬蜱700多种,软蜱约150种,纳蜱1种(仅见于欧洲,我国没有),我国共有125种,约占全球种类的 13%。从全国地域分布看,新疆发现的种类最多,达到49种,青海、甘肃、云南、福建和台湾地区其次,均有 30 多种;西藏、四川、陕西和湖北再次,约20多种,而北京、天津、河南、江西、湖南、浙江、重庆等地相对较少。

蜱虫中的硬蜱常见于森林、灌木丛、草地,软蜱多栖息于家畜圈舍、洞穴等人房缝隙。作为多种病原体的传播媒介,它可携带 146 种病原体,包括病毒 83 种、细菌 14 种、回归热螺旋体 17 种、原虫 32种,包括新型布尼亚病毒、森林脑炎病毒、寨卡病毒等病毒,以及发热伴血小板减少综合征、莱姆病、严重急性呼吸综合征(SARS)、人感染高致病禽流感等,被视为自然界的“危险传播者”。蜱虫擅长潜伏在草尖、树梢,待宿主经过时,用特殊口器吸附吸血,甚至停留数日(如图1、图2)。蜱虫唾液含麻醉成分,叮咬时几乎无痛感,受害者往往毫无察觉,不知不觉间病原体已侵入体内,给人体带来极大伤害和不可控的后果。

蜱虫叮咬后的现场处置与后期观察

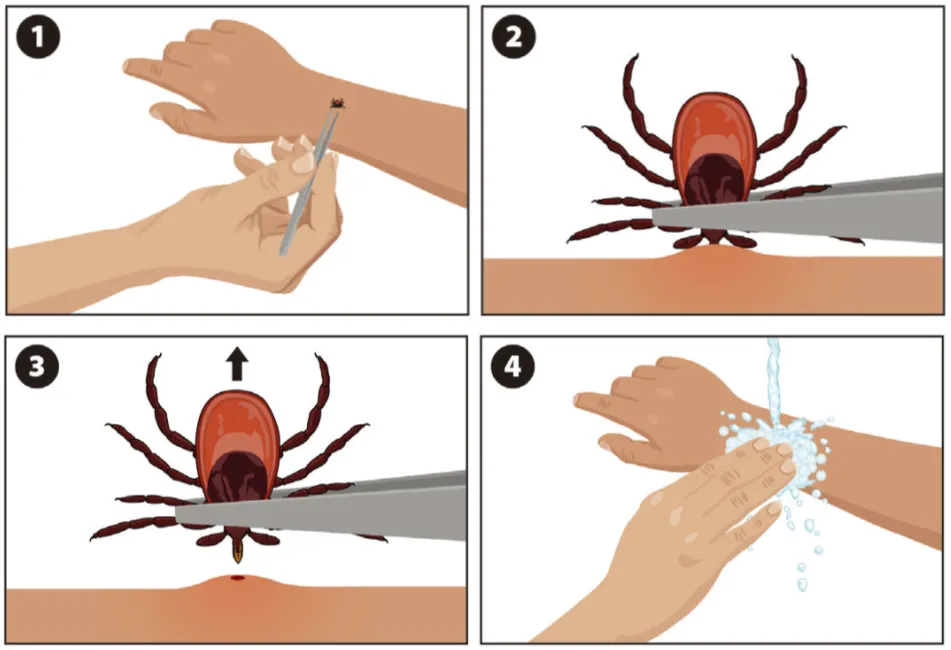

1.正确处理方法:发现被蜱虫叮咬,切忌硬拔、“暴力” 拍打,用烟头烫、涂风油精等可能刺激蜱虫释放更多病原体。正确做法是,可涂抹酒精或驱虫油(如罗浮山百草油),使蜱虫松口;也可以用镊子尽可能靠近皮肤表面夹住蜱虫头部,垂直向上缓慢均匀用力将其拔出。操作时要格外小心,确保蜱虫的头部完全移除,避免口器残留体内引发感染。取出蜱虫后,需用酒精或肥皂水消毒叮咬部位。同时,强烈建议将蜱虫密封保存,以便就医时提供给医生,帮助诊断,甚至能帮助精准判断蜱虫携带病毒类型。

2.处理蜱虫并未完,自我观察才安全:一旦发现被蜱虫叮咬,即使当时没有不适症状,也不能掉以轻心。在接下来的数天至数周内,要密切关注叮咬部位,查看是否有红肿、发炎、破溃等情况。同时,留意自身身体状况,如发热、乏力、头痛、肌肉酸痛、皮疹、出血等症状。若出现异常,应及时就医,并告知医生蜱虫叮咬史。

处置顺序如下图所示:

总之,蜱虫虽小,危害却大。无论是享受夏日户外乐趣的人们还是在野外紧张训练中的官兵,都一定要提高警惕,认真做好防护,避免受到蜱虫的伤害和威胁。一旦发现被蜱虫咬伤,应及时就医处置,万万不可粗心大意!