近日,游学探访节目《花儿与少年·同心季》看片会在长沙隆平水稻博物馆与马达加斯加马义奇杂交水稻示范中心举行。

片中,“花少团”走进田间地头,与中国杂交水稻技术专家胡月舫等专家交流,通过镜头将中国杂交水稻技术为马达加斯加带来的真切改变,生动地呈现在观众眼前。

中国杂交水稻技术不仅重塑了马达加斯加的农业生态,更见证着中马友谊在稻田中生根、发芽、开花、结果。

源:包图网

来自中国的“奇迹稻”正在改写岛国命运

说到马达加斯加,很多人首先会想到茂密的热带雨林与多样的野生动物。事实上,马达加斯加这个非洲东南部岛国的经济以农业为主,水稻是主要农作物,占该国农业种植面积的一半以上,也因此被称为“稻米之岛”。

尽管这座“稻米之岛”几乎有着天然的种植条件,但技术限制、基础设施、社会经济以及气候变化等多种因素影响,导致粮食生产极不稳定,到上世纪90年代中期,粮食自给率仅维持在60%左右。长期的饥饿阴影笼罩着这个拥有2500万人口的国家。

半个世纪前,杂交水稻在中国率先成功研发并大面积推广,助力中国用不足全球9%的耕地,解决了世界近20%人口的吃饭问题。让中国杂交水稻的种子漂洋过海,在非洲大地落地生根,是助力解决非洲粮食短缺问题的可行路径之一。

2006年,在中非合作论坛北京峰会上,中国承诺在非洲建立10个有特色的农业技术示范中心。2007年,马达加斯加杂交水稻示范中心项目启动,一批中国专家来到马达加斯加。

最初的推广并不顺利。许多当地农民怀疑:这种来自东方的水稻真的能改变他们的收成吗?为了打消疑虑,中国农业专家们决定从头做起。他们挽起裤脚,亲自走进稻田,一边种植,一边教当地农民如何使用先进的种植技术。从选种到育苗,再到插秧和田间管理,专家们手把手地指导每一个步骤。

实打实的稳定、高产,让越来越多的当地人接受中国杂交水稻。如今,提到杂交水稻,马达加斯加人直呼“擦拉贝”(当地语,意为“最好的东西”)。

截至2025年6月,中国杂交水稻在马达加斯加的累计推广面积已达到9万公顷,平均每公顷产量可达7.5吨,是当地平均单产的2至3倍。马达加斯加也成为杂交水稻种植面积最大、产量最高的非洲国家。

马达加斯加杂交水稻高产示范田。源:中华人民共和国商务部

爱你,就把“中国稻”印在钞票上

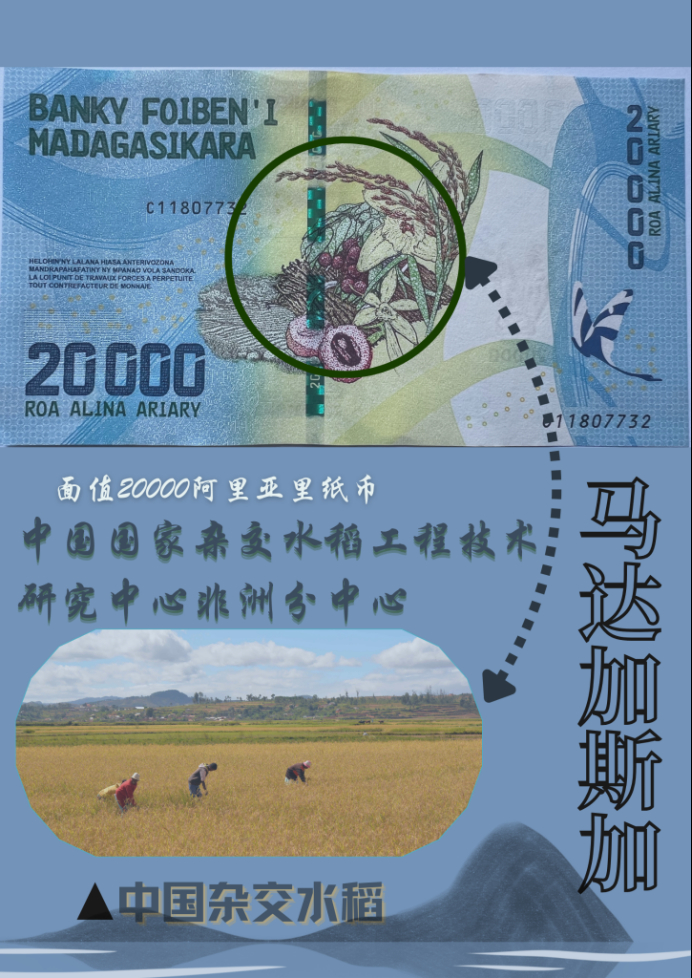

2022年,马达加斯加驻华大使让·路易·罗班松向湖南长沙隆平水稻博物馆赠送了一份特别礼物——一套马达加斯加的纸币。之所以特别,是因为在面值2万阿里亚里的纸币上,印有中国杂交水稻的图案。

2017年,马达加斯加农业部门官员也曾特意到湖南长沙,将这样一张纸币赠送给袁隆平院士,向中国水稻专家们表示感谢。

一个国家将他国的农业技术图案印在本币上,这在全球范围内都是独特的。这张纸币不仅是马达加斯加的法定货币,更是两国情谊的“历史名片”。正如马达加斯加中央银行负责人所言:“这不是简单的合作,而是友谊的象征。每一枚印有水稻图案的纸币,都代表着一个饱受饥饿煎熬的国家,终于迎来了自给自足的曙光。”

2万阿里亚里纸币上的中国杂交水稻。源:中国一带一路网

中国杂交水稻为何能高产?

杂交水稻技术的基本原理在于通过人工控制水稻的杂交过程,将两个或多个在遗传上有一定差异且其优良性状能互补的水稻品种进行杂交,从而产生具有杂种优势的第一代杂交种。这种杂交种在遗传上融合了双亲的优良特性,表现出更高的生长力、抗逆性和适应性,从而显著提高水稻的产量和品质。

中国杂交水稻技术的研究始于20世纪中期。1964年,袁隆平在籼稻品种中发现了能够遗传的自然雄性不育株,并提出了选育杂交稻的设想。

为了实现杂交水稻的大规模生产,科学家们经过不懈努力,成功培育出了不育系(A)、保持系(B)和恢复系(R),即所谓的“三系”。

不育系作为母本,无法正常产生花粉,需要借助保持系的花粉进行繁殖,以保持其不育特性;恢复系则具有恢复不育系育性的能力,通过与其杂交可以产生具有杂种优势的杂交种。这一技术的突破,使得杂交水稻的生产成为可能。

随着研究的深入,科学家们开始通过测交筛选法和杂交选育法等方法,不断优化杂交水稻的组合。

测交筛选法利用现有种质对不育系进行广泛测交,筛选出具有恢复能力的品种;杂交选育法则通过一次或多次杂交,将多个品种的有利基因综合到一个新品系中,从而培育出具有更高产量和优良性状的杂交水稻新品种。

随着现代生物技术的不断发展,杂交水稻育种技术将更加精准和高效。基因编辑、分子标记辅助选择等技术的应用将进一步加快新品种的选育速度和提高育种效率。

袁隆平在广西壮族自治区关阳县黄关镇连德村的田间考察杂交水稻的生长情况。

源:央广网

袁隆平的 “禾下乘凉梦”在延续

让我们把时间拨回到2019年12月,袁隆平在海南三亚举办的首届中非农业合作论坛上曾说,“我希望杂交水稻在非洲各个国家发展起来,解决非洲的粮食安全问题。”

如今,袁隆平院士的心愿正在广袤的非洲大地上逐步实现:在众多中国农业科研机构和农业企业的努力下,已有20多个非洲国家种植中国杂交水稻,推动非洲多国的水稻产量从每公顷平均2吨提升到7.5吨,让“中国稻”成为非洲粮食安全的“稳定器”。

延伸阅读:历史上的今天

2001年8月31日,袁隆平院士在菲律宾首都马尼拉,荣获2001年度拉蒙・麦格赛赛奖“政府服务奖”,该奖项由菲律宾总统格洛丽亚・马卡帕加尔・阿罗约(Gloria Macapagal Arroyo)亲自颁发。袁隆平院士凭借在杂交水稻研究领域的突破,为亚洲粮食安全作出了独特贡献,因此获此殊荣。

在这个具有纪念意义的日子里,我们谨以此文,深切怀念“杂交水稻之父”袁隆平院士,铭记他用一粒种子改变世界的初心与坚守。

参考资料:

[1]胡盼盼,彭可心.稻浪千重,路远情长[N].湖南日报,2025-06-10 (003).

[2]曾冠霖.一粒种子,两次万里奔赴 一方鞋印,传递“种子精神”[N].三湘都市报,2024-12-28(A03).

[3]央视新闻.这个非洲国家面额最大的纸币上,为何印着中国杂交水稻?.2024-09-01.

暂无评论