一只橡胶小鸭,经受住连续数日的海浪拍打,依然纹丝不动;一根破洞达2厘米、注满水的管子,只需随手打个“补丁”,便可瞬间止水并防漏5个月之久。

以上,全归功于刚刚登上最新一期《自然》封面的“AI造”仿生超粘胶。

该成果发表在《自然》上,并选为封面。来源:《自然》

这一次,深圳大学化学与环境工程学院特聘副教授范海龙联合日本北海道大学教授龚剑萍等人“重新定义”了材料设计——从分析天然黏附蛋白序列,到构建迭代优化模型,全部由AI辅助完成。

生物软组织作为自然进化形成的软材料,呈现出为特定功能而演化出的复杂结构。研究这些系统,有助于缩小合成软材料的设计空间,比如仿生壁虎的干性黏附材料。特别值得注意的是,黏附蛋白在古菌、细菌、真核生物和病毒等多种生物体中广泛存在,让它们在潮湿环境下具备高效黏附能力。

尽管这些蛋白质的来源各异,但它们往往具有共同的序列模式,这为水下黏合剂的设计提供了启示。然而,识别这些有意义的序列模式,将其转化为合成策略,并进一步借助机器学习实现有效的推断预测,仍是实现端到端设计模型过程中的主要难点。

在这一背景下,开发出能够在潮湿环境中可靠发挥作用的超强黏附水凝胶,成为当前需要研究的重要课题。这类材料在多个实际场景中具有显著需求,比如可作为手术中密封组织、止血的医用胶水,用于促进伤口愈合和组织再生的凝胶,或用于船体及海上结构的水下修复材料。

此前,机器学习、深度学习方法已被应用于识别具有特定性能的硬质无机材料。相比之下,计算识别适用于特定功能的水凝胶则要复杂得多,原因包括以下几点:

首先,功能性水凝胶中的聚合物分子可能包含多种化学基团;其次,其性能受到多个因素影响,如分子的二级结构(即局部空间构象)、分子采用不同构象的能力,以及分子间的相互作用。此外,水凝胶的流变性能(即其在应力下的变形和流动行为)也必须根据实际应用进行调整。对于用于潮湿环境的水凝胶,还存在一个特殊问题——它们在吸水后会膨胀,这种溶胀表现也必须被纳入设计考虑。

另一个挑战是,训练AI平台预测材料性能通常需要大量数据集,而目前关于影响水凝胶性能的各种化学和物理参数的数据却非常有限。因此,AI在水凝胶中的应用,主要集中在预测其与配方和制造相关的特性,如溶胀表现,或其在3D打印中的适用性等方面。

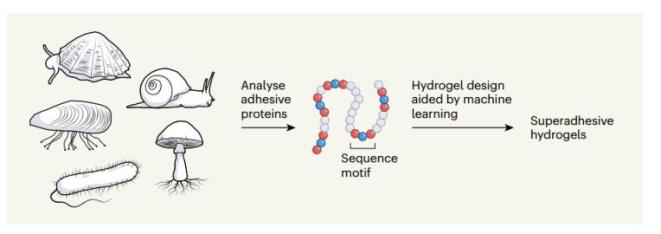

AI辅助设计超黏性水凝胶。来源:《自然》

以自然界存在的黏附蛋白为灵感,研究团队提出了一种由 AI 辅助支持的超强黏附水凝胶设计方法,这是一种数据驱动的新策略,整合了数据挖掘、实验合成与机器学习,从零开始设计适用于严苛水下环境的高性能黏附水凝胶。

他们首先分析了水生生物体系中用作黏附材料的蛋白质氨基酸序列,以识别这些天然黏合剂的功能性特征。随后,他们利用分析结果指导了180种水凝胶的分子设计,其分子构建单元被选定为能够复制在天然粘合剂中发现的特征。

接着,他们合成并测试了这些水凝胶的水下黏附强度、流变性能以及膨胀行为。基于这些实验结果,他们构建了一个具有足够多样性的数据集,用于训练机器学习工具,从而提出新的设计并预测其水下黏附性能。

在此基础上,他们构建了一个迭代优化流程:在该流程中,每一轮都会合成并测试预测黏附力最高的设计,并将所得数据用于新一轮机器学习驱动。三轮设计中,每一轮所获得的最佳水凝胶,都具有比原始180种水凝胶更好的水下黏附强度。

最后,他们在不同潮湿环境中测试了3种最佳水凝胶,结果表明这些材料具有出色的黏附性能。

此外,这些水凝胶还能在长期条件下(如在一项实验中持续超过一年)维持强力黏附效果,并在静态与动态环境中均表现出良好的稳定性。

然而,研究团队也指出,当前的方法还存在一些局限性,包括:单体种类的有限性,难以实现适合材料开发尺度的聚合物单体序列控制技术,以及数据集扩展能力的限制。

要克服这些挑战,需要科学家们扩展模块化单体库、推进聚合技术的进展,并开发可在稀疏、多尺度数据集上推广的物理学机器学习模型。

新闻来源:学术头条