追梦不停歇,探索不止步。

“十四五”期间,中国航天多点开花,成绩喜人。月球与深空探测、载人航天、空间科学……这些成果充分展现中国航天在自立自强和技术自主可控方面的决心和能力。

作为我国首位太阳专属“摄影师”,“羲和号”成功发射标志着我国步入空间“探日”时代。

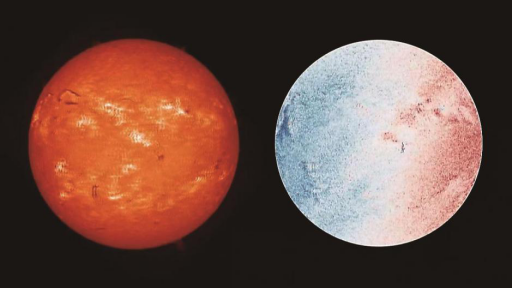

羲和号卫星发射前实拍图像。来源:南京大学

“羲和”者,太阳女神也。

羲和是中国上古神话中的太阳女神,为天帝帝俊之妻,相传她生下十日,每日驾龙车载其一巡视天空,掌管昼夜更替与时间秩序,是古人对太阳运行的神性化想象。在我国的民俗中,古代有祭祀羲和的传统,与太阳崇拜、节气时序认知紧密相关,她象征光明与自然秩序,是古人寄托对太阳运行规律敬畏与祈福的信仰符号。

以“羲和”之名,究太阳之奥

太阳,我们每天都见,有什么好研究的呢?

1989年,加拿大魁北克地区发生大规模停电——持续12个小时,数百万人在寒冬中“瑟瑟发抖”。停电事故的“罪魁祸首”是远在1.5亿公里之外——太阳爆发了一次大风暴,产生了大量带电的高能粒子并直冲地球,对地球电磁环境造成严重破坏,进而使魁北克地区的输电线路严重过载,导致停电。

这场停电让科学家们坚定了决心,一定要摸清太阳的“脾气”,如果不能阻止太阳风暴爆发,那么我们能提前预测以降低损失吗?

2021年10月14日,我国在太原卫星发射中心成功发射了专为探索太阳而生的卫星——羲和号,在距离地球517公里的太阳同步轨道上,以平均每95分钟绕地球1圈、每天绕行15圈的速度,拍下太阳的“一举一动”。

羲和号的论证始于2015年,2019年正式获得国家航天局的立项,直到2021年发射,仅仅2年的研制时间,非常具有挑战性。

首先是卫星平台。在距离太阳1.5亿公里远的地球附近对太阳进行细致观测,对相机的指向精度和稳定度提出了极为严苛的要求。为此,羲和号首次采用了基于“动静隔离、主从协同”理念的非接触式磁浮卫星平台,这一创新设计犹如为相机装上了高精尖的“云台”,确保了相机的高精度指向和稳定拍摄。

其次是科学载荷。在太阳物理研究中,Hα谱线扮演着至关重要的角色,通过探测这条谱线,科学家能够同时获取光球层和色球层的活动信息,从而深入理解太阳爆发的物理机制。羲和号搭载的Hα成像光谱仪,以高达0.0024纳米的光谱分辨率,对太阳进行了前所未有的光谱扫描成像。这一分辨率较地面滤光器提高了约10倍,达到了国际领先水平。

羲和号观测到的太阳表面爆发的壮观景象。来源:科普时报

开创多个国际首次

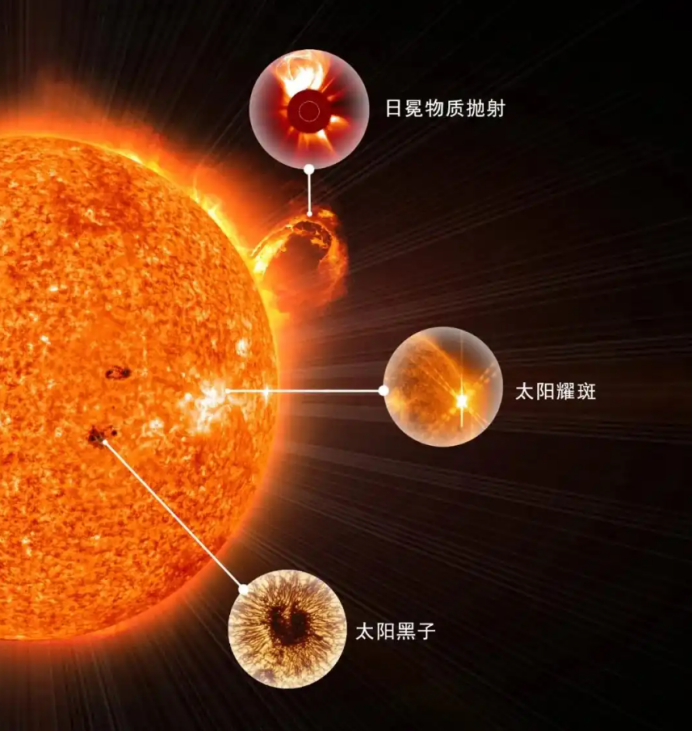

太阳的大气有三层,最外面是日冕层,中间是色球层,最里面是光球层。Hα谱线是研究太阳活动在光球和色球响应时最好的谱线之一,作为氢原子的一条可见红色发射谱线,此前全世界从未在太空探测过这条谱线。

5个国际“首次”

自发射以来,羲和号已实现 5 个国际 “首次”,分别是:

1.主从协同非接触 “双超”(超高指向精度、超高稳定度)卫星平台技术在轨性能验证及工程应用;

2.太阳 Hα成像光谱仪在轨应用;

3.空间太阳 Hα波段光谱扫描成像;

4.在轨获取太阳 Hα谱线与Si I谱线、Fe I谱线的精细结构;

5.原子鉴频太阳测速导航仪在轨验证。

羲和号扫描一次全日面仅需46秒,就可获得300多张照片。分别对应不同位置的太阳图像,即可通过扫描数据巧妙反推出太阳的温度、密度、明暗状态等关键参数:比如某区域温度低于周围、光线更暗,便是太阳黑子;若某区域突然出现剧烈增亮现象,则是太阳耀斑。借助这些数据,科学家可深入研究太阳活动,厘清太阳风暴爆发机理,为提前预测太阳爆发性活动奠定基础。

截至今年6月,羲和号已向地球传来许多海量观测数据,记录了近百次太阳爆发活动,相关观测数据由南京大学太阳科学数据中心向全球开放共享,已有美、德、英、日等15个国家的科研团队研究使用。同时,羲和号的观测数据已接入国家空间天气监测预警中心,实现业务级应用。

墙内开花墙外香。羲和号的研究成果受到国际社会广泛关注,2023年8月,国际著名天文学期刊《天体物理学杂志快报》发布“热点专辑”,集中收录了羲和号的18篇学术论文,这是中国天文观测设备首次在该期刊发表专辑。

在羲和号发射基础上,接下来我国将重点推动“羲和二号”日地L5太阳探测工程实施。它将是人类首次发射一颗探测器至日地L5点,探索太阳系未知疆域,开启我国太阳立体探测的时代。

(*日地L5点:即日地第五拉格朗日点,位于地球公转轨道后方,与太阳、地球形成等边三角形。该位置可提前数天至十几天监测太阳黑子、耀斑及日冕物质抛射活动,为地球空间天气预警提供更长的提前量。)

太阳黑子、太阳耀斑和日冕物质抛射。来源:中国科学院紫金山天文台

“嫦娥”奔月、“祝融”探火、“羲和”探日,中国人叩问苍穹的脚步不曾停歇,远古神话梦想一个接一个变成现实。未来,我们期待在太空探索领域,贡献更多的中国智慧、中国方案、中国力量。

参考资料:

[1]澄空.5个国际首次:“羲和号”探日成果发布[J].国际太空,2022 (09).

[2]焦维新.太阳“摄影师”羲和号的探日之旅[J].知识就是力量,2022 (11).