2019年4月那场火,至今想起来还让人胆颤心惊——860多岁的巴黎圣母院,屋顶烧穿了,尖塔烧塌了,铅制屋顶下那片被欧洲人叫“森林”的木屋架都化成了灰。

好在6年过去,好消息来了:巴黎圣母院的塔楼已于近期重新向公众开放。

今天,小漫就借着第十二届中法环境月的机会,跟大家一起扒一扒这座“凤凰涅槃”的老建筑——看看用数字建模、新材料这些“现代黑科技”怎么帮这座老建筑接上它八百多年的历史底气,变成现在这副既熟悉又新鲜的样子。

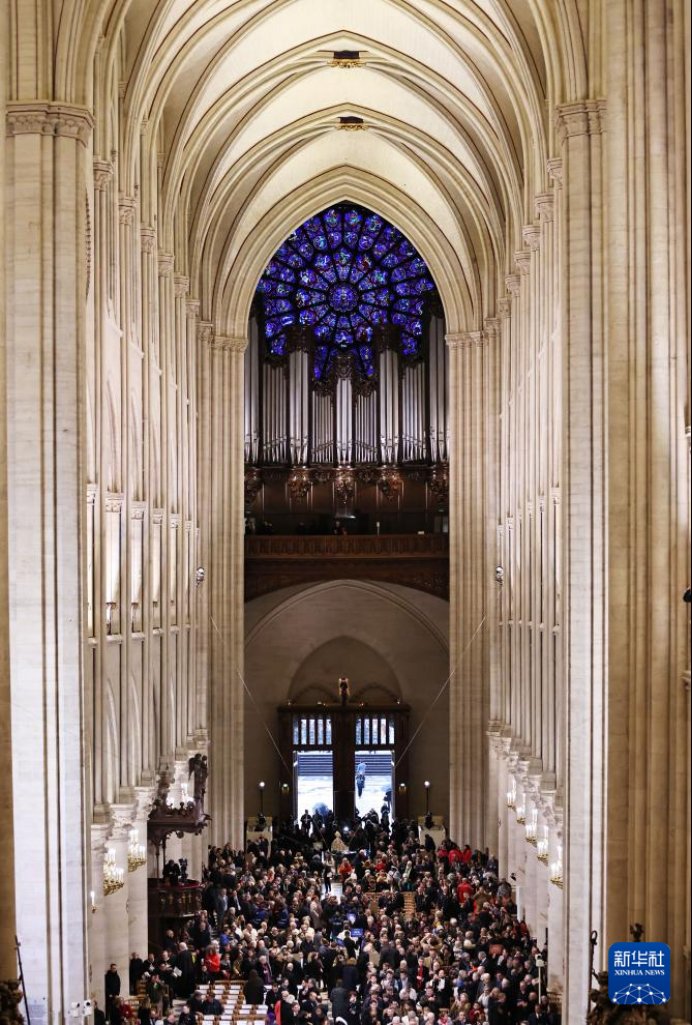

重新开放后的巴黎圣母院内景。来源:新华社

用数字技术

给尖塔拍张“毫米级CT”

虽然人们对巴黎圣母院的重建从未有过疑问,但重建的形式会是什么呢?

法国总统马克龙建议,最好能有新的结构,而不是千篇一律的尖顶。建筑师们积极响应,提出了玻璃屋顶或水晶尖顶等牵强附会的想法。保护主义者对此感到震惊,认为这种操作就像是给“蒙娜丽莎”隆鼻。

最后还是保护派赢了:重建后的圣母院,几乎跟火灾前一模一样,也是19世纪建筑师维奥莱-勒-杜克留下的那个版本,原封不动地复刻。

其实这并不是巴黎圣母院历史上第一次需要全面修复了。它建于13世纪,在路易十四时期就修过;17世纪末,老尖塔烂得不行,直接拆了;直到1844年,维奥莱-勒-杜克在巴黎圣母院的修复竞赛中获胜,着手大修,前后历时20年。带来争议的尖塔正是这一次修复的杰作。维奥莱-勒-杜克设计的尖塔上不仅有石头,还藏了一层木屋架,才有了“森林”的外号。

这次重建能这么“精准复刻”,得感谢一个叫德鲁·塔隆的艺术历史学家。早在2010年,他就用3D激光扫描设备对巴黎圣母院拍了个毫米级的“全身CT”。

这技术说来也有意思:装有旋转头的扫描仪被放置在建筑内外的一系列点上,旋转头旋转时会发射低强度激光,并能在激光遇到表面反弹回来时将其捕获。通过测量激光从表面反射后返回所需时间,扫描仪能够确定表面与三脚架之间的距离。每一秒,扫描仪可以记录多达一百万个点,形成的图像精度非常高。

这套“数字复刻版”的圣母院,成了灾后重建的“说明书”,工程师通过对比烧毁前后的结构差异,精准计算了1300根橡木梁的承重与拼接节点。

为了应对新木材与现存结构的兼容性,修复人员重点分析了圣母院塔尖损毁部分使用的石块、木材的原产地,甚至对石块进行了岩相学专题研究,在原来的采石场枯竭之后,找到另一个具有相同岩相特征的采石场进行替代,同时,也采集了同一片森林里的木材来进行加工。

最终,团队选定了1200棵树龄超百年的橡木,且每根梁均经过防火涂层处理(涂层技术未公开,疑似纳米级阻燃材料)。

最戳人的是一个浪漫的小细节:是塔顶镀金公鸡像内存放的羊皮卷轴,记录了2000名参与修复的工匠的签名,这一设计延续了19世纪的老传统。卷轴本身采用真空密封技术,可抵御千年氧化,科技直接成了文明传承的“时光胶囊”。

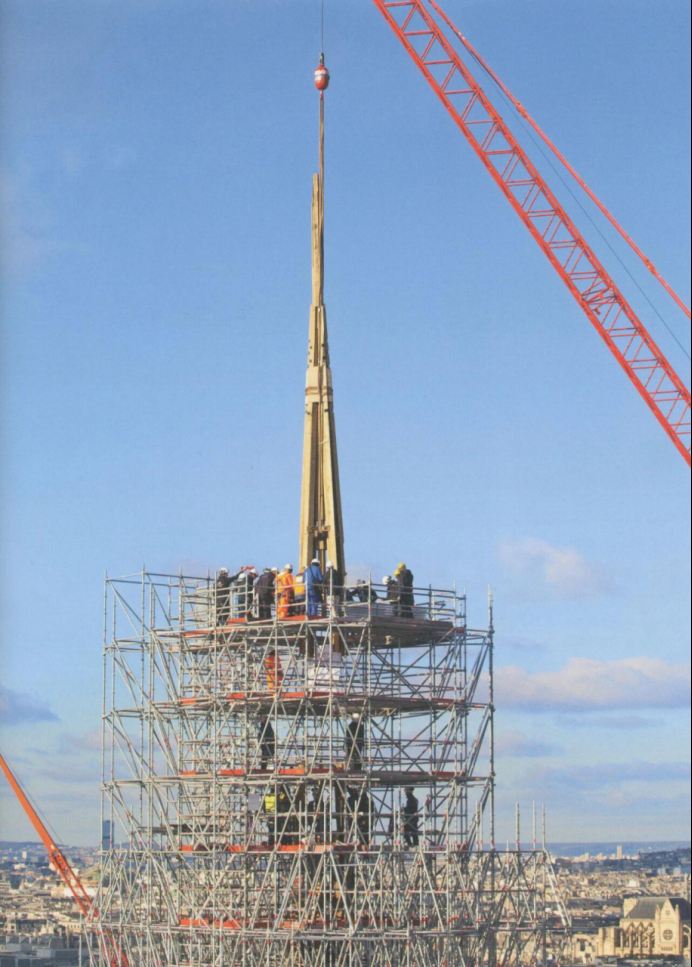

2023年11月底,尖塔框架的重建工作顺利完成。

来源:《重建巴黎圣母院:官方修复指南》,Mathieu Lours著

光是“画皮”“拼骨”还不够

要找回它的“灵魂之音”

3D扫描等技术帮巴黎圣母院拼好了“身体”,可还有个更难的问题:它的“声音”咋还原?

就像世界上没有完全相同的两片树叶一样,也没有两个教堂的声音是完全相同的,各有其特点。建筑的声音效果会受到物体、材料、温度以及所有事物的影响,这些事物使空间变得如此独特,难以再现。

比如火灾发生前,巴黎圣母院内鞋跟的敲击声或咳嗽声会在空气中停留数秒,这一特点使来访者脚步声更加轻柔,声音更加低沉,这也是巴黎圣母院独有的“安静魔法”。

小漫用个专业的词儿来解释这“安静魔法”——混响时间,简单说就是“声音消失前赖着不走的时间”。这时间长了,音符和单词会彼此重叠,但对于风琴音乐或诵经来说,这样的声学条件却很好。因此,如何还原巴黎圣母院的“音响效果”比建筑结构更难。

好在法国有个叫布莱恩·卡茨的声学专家,他一直都是圣母院的“声音粉丝”——花了10多年时间研究巴黎圣母院的声学特性。他通过悬挂麦克风和测量,重建了这座大教堂在其不同历史时期内部演奏音乐、歌唱和布道时的声音效果。2015年,卡茨带领团队通过一系列广泛的声学调查,建立了教堂内部的完整声学模型。

火灾发生后,卡茨的团队曾对教堂音响进行了测量,心都凉了:焚烧后屋顶的多个大洞和厚厚的烟灰层使声音变得沉闷,混响时间比火灾前缩短了约8%,那股子空灵劲儿一下子就没了。

即便按照声学模型重建,但一些细微变化仍可能改变了其内部声音。例如,新的音响系统和对管风琴8000根琴管的彻底清理无疑影响了声音效果;移除了一条环绕教堂内部外围的长地毯、火灾中受损的许多软装饰品,以及对石雕的清理,也可能影响声学效果。

卡茨自己也说:“很难确切描述变化的具体细节,但我们预计其混响效果会更强。”想想也能理解,老建筑的“灵魂之音”,哪是靠数据就能完全抓牢的?

巴黎圣母院的音乐家在管风琴上演奏。来源:红星新闻

这栋经过八百年风雨洗礼的建筑,就像一首还没完的交响乐——以前的旋律断过,但借着现代技术,现在又慢慢续上了。

要是去了巴黎,不妨提前预约一票登塔,等到钟声再次在塞纳河畔回荡,你会发现,有些东西,火烧不掉、时间也带不走。

延伸阅读:中国的“神秘力量”,也帮了圣母院一把

为了修复巴黎圣母院,法国政府邀请了共2000多名工匠和专家参与了巴黎圣母院的“重生”。其中,就有来自东方的“神秘力量”。

据悉,中国是第一个与法国就修复巴黎圣母院达成政府间协议的国家。早在2019年11月6日,中法在京签署合作文件,就巴黎圣母院修复开展合作。又在2024年5月,中法达成协议将联合开展巴黎圣母院与秦始皇帝陵木质遗存和土遗址保护研究。

巴黎圣母院和秦始皇帝陵是闻名全球的世界文化遗产,均曾使用大量的木质材料且存在过火木质遗存,如秦兵马俑坑的建筑使用了大量棚木、枋木、立柱、地栿等木质构件,也出土了战车、兵器局部构件等木质遗迹,这些木质遗存在历史上遭到过不同程度的焚烧。

根据协议内容,两地将就木质遗存保护研究和土遗址保护研究展开深度合作,合作内容包括巴黎圣母院火烧木材的保护修复以及价值认知研究等。

参考资料:

[1]王仲昀,过静霖.钟声响起,巴黎圣母院归来[J].新民周刊,2024(48).

[2]卡米尔·布瓦-马丁,阿尔诺·萨巴蒂埃.巴黎圣母院重新开放:正在改造大教堂的艺术家们[J].艺术与设计,2025,1(Z1).